| お す す め 機 器 ! | |

| 実際に試聴して感心させられた製品です。万人向けからマニア向けまで各種紹介します!でも、あくまでも参考としてくださいね。 | |

VPL−HS50 SONY 実勢価格¥320,000前後 |

プロジェクターの重要な要素に「階調表現」がある。つまり真っ白〜真っ黒まで、中間の微妙な灰色の差を含め正しく再現できるかどうかである。 その点、液晶はランプの透過光を完全に遮断することが難しく、黒の表現が大変苦手だ。特に明るさを優先させて真っ黒が表現できない「黒浮き」やメリハリをつけようとしてコントラストを上げ、影部分がつぶれている映像はよく見かけられる。 原理的には、鏡(マイクロミラー)の反射を利用するDLPの方が圧倒的に有利なのだが、このHS50は液晶ながら、DLP並の黒の締まりと、液晶ならではの輝かしい白を両立させた。 液晶パネルは自社開発であり、映画では手前の人物のフォーカス感が素晴らしく、遠景は綺麗なボケ味を再現しており、映像に奥行き感が生まれている。色調は派手な色づけのない自然な感じであり、いかにもソニーらしい、モニターライクな映像。 また、液晶は画素間の隙間が広く、格子模様由来のスジやギザギザが目立つ場合が多いが、HS50は良く抑えられている。一方、単板DLPにはカラーブレーキングといって、視線を移動した際に光が3色に分かれる現象が発生し、これは解決できない。 もはや、HS50を超えるのは3板DLPしかないだろうが、それでは150〜200万円もしてしまう。エプソン製720パネルを用いるライバルメーカー製品に比べ10万円以上高くなるが、HS50と比較すれば納得できるだろう。派手な宣伝こそ無いものの、ソニーの執念を感じる製品だ。 (2004年12月記) メーカー資料リンク |

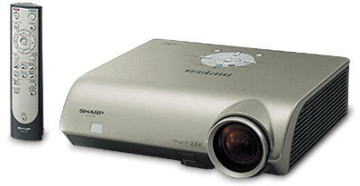

XV−Z2000 SHARP 定価 \522,900円 実勢価格 \370,000前後 |

テキサス・インスツルメンツ社が開発したDMD(デジタル・マイクロミラー・デバイス)は、数十万〜数百万個のマイクロミラーを敷き詰めた半導体で、これにランプ光を反射させるDLP方式プロジェクターは、液晶では得難い上質な映像を描き出す。 一方、名実ともに液晶トップメーカーであるSHRAPは、薄型テレビやノートパソコンでは遺憾なくその技術力を発揮している。かつては、その液晶技術を用いたホームシアター向けプロジェクターを供給していたが、不思議なことに現在では一部のデータ用を除いて全てDLP方式を採用している。 DLPの欠点は価格であり、1280×720ドットのHD2パネルを用いた製品は100万円前後と高価だった。一方、液晶では1280×720パネルはエントリークラスですら主流である。 本製品は、基本性能を重視しつつレンズシフト機能などを省略すること等により、憧れのHD2+パネル搭載機種としては旧来の約半値と、普及価格帯に投入してきたモデルだ。 絵の傾向は、SHARPらしいメリハリ重視の高コントラスト映像で、特に漆黒の表現はDLPならでは。黒の締まり・白の抜けともに上記のSONY 「 VPL HS−50 」 を上回るが、デフォルトの設定では暗部のつぶれが生じている。基本性能は高いので、ガンマカーブ等の調整をきめ細やかに行うことで、階調表現を重視したモニターライクあるいはフィルムライクなしっとりとした質感の高い映像を作り出すことは可能である。単板DLPの宿命であるカラーブレーキングについては、かなり良く抑えているため、通常はほとんど気にならないだろう。なお、誤差拡散ノイズによるざらつきが多少見られる点が液晶にやや劣る点か。 現在、SHARPがプロジェクター分野ではDLPを主軸に据えているのも、液晶の限界を知っているからなのかも知れない。 デジタルハイビジョンが身近になった昨今の状況を考慮すれば、せっかくのDLPプロジェクターなのだから、1280×720パネルは是非欲しいところだ。本機のコストパフォーマンスは極めて高いと言えるだろう。 (2005/3/5記) メーカー資料リンク |

NIRO TWO6.1 niro1.com(旧メカニカルリサーチ) 定価¥252,000 |

今や伝説のメーカー「ナカミチ」の技術者、中道仁郎の新会社から送り出された究極のサラウンドマシーン!? スピーカーを前後に各1本ずつ配置するという大変珍しい方式。左右各1本配置の仮想サラウンドは数多くあるが、メーカーが宣伝するように、後方から音が聞こえることはまず無い。本製品は、真横方向は苦手であるものの、ほぼ全周囲に渡り音像が定位する。これは、前後のボックスにスピーカーユニットが3セットずつ、合計6セット組み込まれていることと、高度な位相技術により実現された。 ウーハーには、バスレフではなくパッシブラジエーター(ドロンコーン)を使うところはいかにもナカミチらしい!? 割引は期待できないため高価だが、他と同じじゃいや!とか、シンプルイズベスト派のあなた!ぜひ、視聴してみて下さい。取り扱い店舗が少ないのが残念。 (2005年3月現在:生産完了品) メーカーHPリンク |

ATH−W1000 オーディオテクニカ 定価 ¥48,000 |

住宅事情等により大きな音で楽しめない方は多いはず。しかし小音量では映画の迫力が台無し。そんなときには、本格的なヘッドフォンという選択がある。 ヘッドフォンの欠点は頭内定位(頭の中で音が鳴る)であり、信号処理(DSP)による前方定位やサラウンド対応をうたっている製品もある。確かに頭内定位感を和らげるが音の方は勧められない。 一方、オーディオテクニカのWシリーズは作り込みがすばらしく、アサダ桜という貴重な木を使い、漆を塗って仕上げている。線材にも超高純度無酸素銅(8N)を使うなど、凝った作りの製品で、価格も驚きだが、それだけの価値はある。 見た目より軽いことや独特のウィングサポート機能により、調整することなく誰でも頭にフィットし、かつ、圧迫感はほとんど無い。 メーカー資料リンク |

SRS-3000 STAX 国内販売価格 \68,250 |

ヘッドフォンマニアがたどり着く終着駅!? STAX! 一般的なスピーカーをダイナミック型と呼ぶが、STAXのヘッドフォンは、コンデンサー型という全く原理の異なる方式で音を発生させる。このため、普通のアンプ(交流)では鳴らすことができない。STAXでは専用アンプを揃えており、写真のスタンドに見える四角い箱がアンプ。丸い突起がボリューム。 一般的に、スピーカーはアンプ等の性能にも大きく左右されるが、STAXなら基本的に専用アンプとセット売りなので、他に用意するのはプレーヤーだけ。 本来、ヘッドフォンは内外の音を遮断したいときに使うため、一般的な密閉型を勧めるが、それでも、全ての音楽好きに是非聞いて欲しい音だ。本製品はSTAXの中では比較的安価な新製品。これだけの音を鳴らせるオーディオセットは、なかなか無いだろう。 世界に誇る日本のメーカー! メーカーHPリンク |

SR-001 MK2 STAX 国内販売価格 \26,040 |

「コンデンサー型イヤースピーカー」の素晴らしい音質をポータブルで使用するための製品。現行品は2世代目(MK2)。 STAXがコンデンサー型イヤースピーカーを開発したのが1960年。ポータブル型(SR−001)の誕生は1995年である。 単三乾電池2本で駆動する専用の直流アンプとセットとなっている。電池の消耗が早いので、充電式のニッケル水素電池での対応が望ましい。 カナル(耳栓)タイプなので、親切に、シリコンのアダプターが「大・中・小」と耳に合わせられるよう3種類付属する。それでも、人によっては圧迫感があるかも知れない。脱着式の専用ヘッドバンドが付いており装着は容易。 音質については、コンデンサー型特有の澄み切った超高音域が楽しめる。耳穴への装着をしっかりすれば、低音部も不満無く再現される。カナルタイプなので頭内定位がやや強いのが残念だが、上位機種よりもやや狭く感じる帯域は、かえって自然に感じられるかもしれない。 どんなジャンルの音楽も!と言いたいところだが、どちらかというとクラシックやアコースティック、女性ボーカル等の方が得意のよう。こんな細かい音が入っていたんだ!と聴き慣れたCDもこれで聴けば、さらに好きになることうけあい! この音は通常のダイナミック型ではなかななか再現されないし、こんな綺麗な音が、いつでもどこでも鑑賞できるというのは本当に素晴らしいである。 流行の圧縮デジタル系小型プレーヤーではなく、CDウォークマンやリニアPCMのHi−MDにつないで使いたいものだ。 (2005/2/22記) メーカーカタログ(PDF) |