�g���N�R���o�[�^�[�̍\���@�u�N���}�̃��J �� �d�g�ݐ}�Ӂv���

�i�f�l�ɂ�������₷��������͈ӊO�ɏ��Ȃ��j

�� �� �� �� �� �� ��

- roadster story -

�g���N�R���o�[�^�[�̍\���@�u�N���}�̃��J �� �d�g�ݐ}�Ӂv��� �i�f�l�ɂ�������₷��������͈ӊO�ɏ��Ȃ��j |

23�@�R�v�f�E�P�i�E�Q���^

�@�@�`�s�i�I�[�g�}�e�B�b�N�E�g�����X�~�b�V�����F�����ϑ��j�Ԃ̃J�^���O�ɏ�����Ă���g���N�R���o�[�^�[�̌`�����A�u�R�v�f�A�P�i�A�Q���v�ł���B�g���N�R���o�[�^�[�Ƃ͂`�s�̐S�����ł���A�N���b�`�ƃg���N������p�̂Q�̖����������Ă���_���A�l�s�}�j���A���g�����X�~�b�V�����ɂ͖��������ł���B

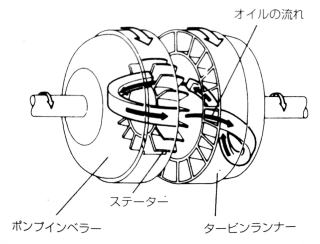

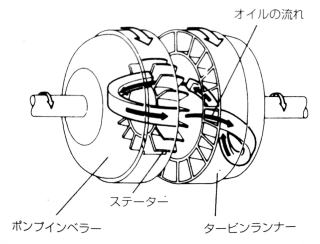

�@�g���N�R���o�[�^�[�̍\���́A��������������@�ɂ悭���Ƃ����邪�A����͗��̃N���b�`�̍\���ł���A�ԂɃX�e�[�^�[����݂�����_���g���R���̃g���R�����镔���ł���B

�@�R�v�f�Ƃ́A�@�G���W������̎��o�͂��I�C���̗���ɕς���^�[�r���i�H�j�ł���|���v�C���y���[�ƁA�A���̃I�C���̗�����~�߁A�͂�ϑ��@�ɓ`����^�[�r�����C�i�[�A �B�^�[�r�����C�i�[����߂��Ă���t�����̃I�C���̗���]�����A�g���N������p�ɍv������X�e�[�^�[�̂R���w���B

�@�P�i�Ƃ́A�^�[�r�����C�i�[�̐��B

�@�Q���Ƃ̓g���N�R���o�[�^�[�Ɨ��̃N���b�`�̓�̓���������Ƃ����Ӗ��B�Ȃ��A�g���N�R���o�[�^�[����X�e�[�^�[���������̂����̃N���b�`�ŁA���̃N���b�`�ɂ̓g���N������p�͂Ȃ��B

�@�g���N�R���o�[�^�[�̃g���N��͂P�`�Q�D�T���x�ŁA���ꎩ�̂����i�K�̕ϑ��@�ɂ��Ȃ��Ă���B�]���āA�{���͂R���`�s�Ƃ����Ă��A�l�s�̂R���Ƃ͈قȂ�A�g���N�R���o�[�^�[�̃g���N�ϊ��@�\�ƂR���~�b�V�����̑g�ݍ��킹�ł��_��ȕϑ��@�\�i�g���N�ϊ��@�\�j���������邱�Ƃ��o����̂ł���B�i������O�̂��Ƃ����A�g���N�A�b�v��}��قǗ͂͑��傷�邪�A�X�s�[�h�ɂ͂Ȃ���Ȃ��j

�@�������A�g���N�R���o�[�^�[�̓g���N�䂪�傫���Ƃ��͓`�B�������������Ƃ���A�ߔN�ł́A�~�b�V�����𑽒i�����A�g���N�R���o�[�^�[�͎�ɗ��̃N���b�`�Ƃ��č�p����������ɕς���Ă��Ă���B�ϑ�����������A�|���v�C���y���[�ƃ^�[�r�����C�i�[���o���邾�������i���b�N�A�b�v�j�����A�P�O������Ƃ�����g���R���̃��X���o���邾�����炷�悤�ɂ��A�R������P���Ă���B�������A�ŋ߂͓d�q����ɂ�������G���W����]�܂ł��ߍׂ����������邽�߁A�ϑ��V���b�N�����m�ł��Ȃ��قǂł���B

�@�ȏ�̂悤�ɁA�g���N�R���o�[�^�[�^�̂`�s���A�Ȃ��L�����y���Ă���̂����悭�����ł��邾�낤�B

�@���݂̃g���R���`�s�͗ǂ��ł��Ă���B�������x�����I�ɉ��P����Ă��邱�Ƃ���A�N���b�`���[�N����J������ăn���h�����O�ɏW���ł���`�s�́A�X�|�[�c�h���C�r���O�ɂ��L���Ƃ����ӌ��́A�Ȃ�قNJԈႢ�ł͂Ȃ���������Ȃ��B

�@�������A�������ł���B�X�|�[�c�Ƃ́A����̍s�ׂ�����ł���Ȃ�����Ȃ̂��A�ǂ̂悤�ɉ��P���Ă����X���[�Y�ȓ����ɂȂ�̂��A�������A�����̋Z�p���Ă����y���݂ł�����B�܂�A�t�B�[�h�o�b�N�Ȃ̂��B

�@�Ⴆ�A�e�j�X�̃T�[�r�X��ł̂ɁA�{�[�����X�C�[�g�X�|�b�g�ɓ�����悤�ɒ������Ă���鎩�����P�b�g���������Ƃ��āA�ʂ����Ă���ŃX�|�[�c���Ƃ����邾�낤���H�i����́A�����₷���X�C�[�g�X�|�b�g�̍L���A�ʏ́u�f�J���P�F�����ł͎嗬�ɂȂ����v�Ƃ͎������قȂ��肾�B�j

�@���Ȃ��Ƃ��A������ԂłȂ������ł̃g���R���i���Ƀ[�����i���j�ɂ́A�t�B�[�h�o�b�N�Ƃ����X�|�[�c�Ɉ�ԏd�v�ȗv�f�������Ă���B�X�|�[�c�J�[�̊�{�̓}�j���A���B����͂��̎���ɂ��ς�邱�Ƃ͂Ȃ��B

(2005/5/29)

���E�E�E�B

�P�@�Q�@�R�@�S�@�T�@�U�@�V�@�W�@�X�@10�@11�@12�@13�@14�@15�@16�@17�@18�@19�@20�@21�@22�@back close![]()