FF 2boxカーの元祖、教科書的存在の初代ゴルフ

そ よ 風 は 何 い ろ

- roadster story -

FF 2boxカーの元祖、教科書的存在の初代ゴルフ |

6 ミッドシップ

2人しか乗れないのなら、運動性能を追求して「ミッドシップカー」にすれば良かったのに・・・。

そう思った方は少なくないだろう。実際、ロードスターの開発にあたっては、FF(フロントエンジン・フロントドライブ:前輪駆動)、FR(フロントエンジン・リヤドライブ:後輪駆動)、MR(ミッドシップエンジン・リヤドライブ)の3方式全てが検討されたという。自動車、とりわけスポーツカーは、どのような性格のエンジンをどの位置に搭載するかで、その基本的性格がほとんど決まってしまうからだ。(なお、これ以外にRR「リヤエンジン・リヤドライブ」があるが、現在、乗用車で作っているのはポルシェのみ。)

ミッドシップカーとは、主要部品の中で最も大きく重いエンジンを、車体のできるだけ中心部に配置することで運動性能を向上させた車のことである。串団子を想像してみて頂きたい。仮に、団子が串の真ん中に位置していれば、ペン回しをするときのようにクルクルと回転させやすいだろう。理屈では全くその通りである。しかし、自動車の設計・開発というのは、そう簡単な物ではない。事実、量産車のミッドシップカーの多くは、本来のミッドシップの良さを発揮できていない。それはなぜか?

市販の量産ミッドシップカーは、FF用のユニットをそのまま流用することが多い。安い割には軽くて運動性能も悪くないからだ。しかし、FFユニット流用のミッドシップカーは、いろいろ問題点が多く、重量物の中央集中化と共に重要な命題である、「重心の低位置化」が図られにくい。

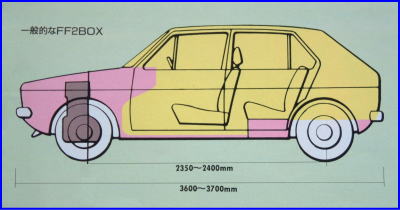

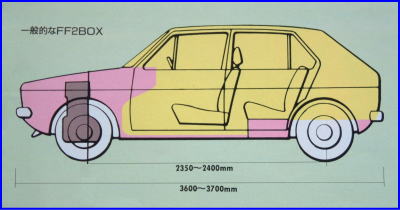

FF化のメリットは、小型車でも居室を広くできることである。エンジンルームを前後に短くするために、ダンテ・ジアコーサ式パワートレーンと呼ばれる構造を採用している物が多い。これはエンジンを車の進行方向に対して横置きし、そのクランクと同軸上にクラッチ&ギヤボックスを、そしてその後側にデフを配置する方式である。フロントヘビーと言って車の前方向が重くなるが、駆動輪である前輪を下に押しつけるのには都合が良い。伝達効率そのものは良く、車全体を非常に軽く作ることができる。しかし、このレイアウトは運動性能を重視したものではない。吸排気管の取り回し経路の特徴から高出力が得にくいことや、重心が高いために、アクセルに伴ってエンジンが前後に揺れる現象(スナッチ)が起きやすい。これを押さえ込もうエンジンマウントを固めると、不快な振動が車体に伝わりやすい。

以上のような理由から、エンジンはその搭載位置を問わず、本来縦置きが理想である。ただし、縦置きミッドシップカーの設計は極めて難しい。車の旋回性能を直接左右するホイールベース(前〜後輪間)を短くすることが困難であり、エンジンとミッションの連結・配置をどうするかも難しい問題だ。遠く離れたミッションとシフトレバーをワイヤーや長いロッド(棒)でつなぐため、シフト操作のダイレクト感が損なわれ、シフトフィールがあまり良くない。

そして、エンジンの縦置き・横置きにかかわらず、ミッドシップカーは基本的にリヤヘビーである。後ろ側が重いことは、後輪の駆動力や路面をとらえる力(グリップ力)などには有利に働く。しかし、前輪は浮き上がりやすく曲がりにくい上に、コーナリング中、遠心力に逆らえず後輪が流れ出せば、慣性力が大きいため修正が効きにくく、スピンに陥りやすい。

では、マツダが独自に提唱する「フロントミッドシップ」とはいかなるものなのか?初代ロータリーコスモ以来、ロードスターやRX−7、RX−8に連綿と受け継がれるその思想とは?

(2004/8/14)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 back close